Arianna

Battesimo

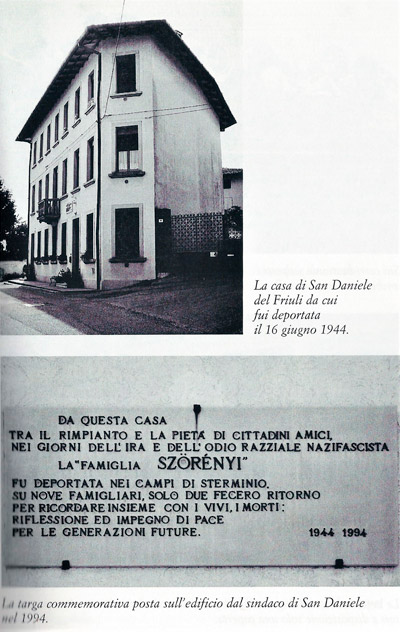

Casa di Arianna e targa posta dal sindaco

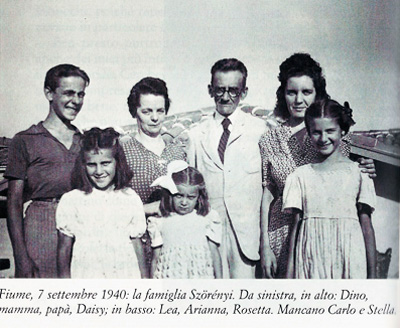

La famiglia Szörényi

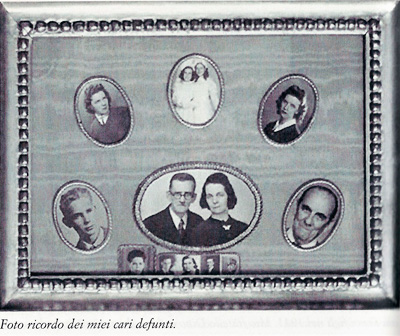

Ricordo dei defulti dell'olocausto

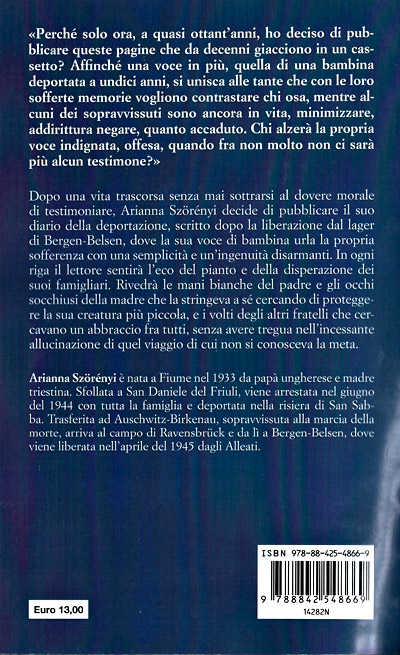

Copertina del libro

Retro libro

UNA BAMBINA AD AUSCHWITZ

La drammatica storia di Arianna Szörényi, intervistata a Cunardo Arianna Szörényi, deportata all’età di 11 anni ad Auschwitz. L’abbiamo intervistata a Cunardo dove trascorre qualche periodo di vacanza e di cure. Ci ha raccontato la sua storia, non senza una vena di profonda tristezza. Una storia che ha rievocato centinaia di volte di fronte a platee di studenti, affinché l’oblio non disperda i ricordi dell’immane tragedia della Shoah, come il vento d’autunno che travolge le foglie ingiallite. Una corsa contro il tempo. «Chi alzerà la propria voce indignata, offesa, quando tra non molto non ci sarà più alcun testimone?» ci dice. Solo lei e il fratello Dino sono riusciti a sopravvivere in quell’inferno. Il resto della famiglia, sette persone, sterminato. Arianna Szörényi Giovanella è nata a Fiume il 18 aprile 1933 da Adolfo Szörényi, ebreo di origini ungheresi e Vittoria Pick, triestina e cattolica. Il padre, precedentemente sposato, aveva avuto altri quattro figli dalla prima moglie. Arianna, minore di cinque sorelle e due fratelli, era cresciuta nella città di Fiume, dove i genitori lavoravano con la qualifica di impiegati di banca. A causa delle leggi razziali del 1938 e dei bombardamenti sulla città di Fiume, erano stati costretti a lasciare il lavoro e nel 1943 la famiglia Szörényi era sfollata a San Daniele del Friuli, stabilendosi in un appartamento poco distante dalla casa dove viveva la sorella maggiore.

LA CATTURA

«Alle sei e un quarto del 16 giugno 1944, stavo ancora dormendo, - racconta - ad un tratto mi sono svegliata. Credevo di sognare e invece ho visto la porta spalancata da un calcio potente: due soldati SS con un fucile in mano, ritti sull’attenti ai lati della porta, mi fissavano con una grinta indimenticabile». In quel momento però era entrata la mamma, pallida in volto, che con tono amorevole le aveva detto di vestirsi e di scendere in cucina. Dietro di lei due nazisti con stivaloni alti, lucidi e neri con le armi in mano. Arianna era paralizzata. Sotto le finestre si erano fermati due camion verdi. Le sorelle ammutolite preparavano valige e pacchi. Le SS dicevano: «Prendete più roba che potete perché starete via qualche giorno». Nel frattempo erano stati avvertiti il papà e i fratelli che poco dopo erano rientrati. La casa si era riempita di nazisti in divisa e la mamma, mentre radunava le cose mangerecce, per rassicurarla le diceva che sarebbero andati a fare un viaggio. La sorella Daisy era fidanzata con un ragazzo del paese. Il dolore più grande era quello di non poter comunicare con lui. Era molto sensibile e soffriva di un disturbo cardiaco. Ad un certo punto con un tonfo era caduta svenuta. Mentre tutti si affannavano attorno a lei per rianimarla, il comandante tedesco aveva tagliato corto dicendo che se anche fosse morta poco importava, visto che era un’ebrea. «Questa frase - è ancora Arianna a ricordarlo - si è impressa nella mia mente, perché pur non capendo niente, l’essere ebrea per me era uno spauracchio. Quando è rinvenuta, siamo usciti ed hanno sigillato la nostra porta e ci hanno caricato sui due camion».

L’INTERROGATORIO

Al Comando delle SS di Udine vengono sottoposti ad un incalzante interrogatorio. Ad ognuno chiedono i dati anagrafici ed esigono di sapere se hanno cose di valore da dichiarare. «Il secondo ad entrare - racconta Arianna - era stato mio padre; quando era uscito aveva fatto capire che gli avevano portato via il denaro e l’orologio. Arrivato il mio turno, sono entrata con tanta paura, ma la mia mamma mi incoraggiava. Nell’ufficio, seduto dietro una scrivania, c’era un capo, un po’ grasso, che ha incominciato a farmi tante domande in tedesco: fino ai miei dati anagrafici ho saputo rispondere, poi mi sono bloccata dicendo sempre “non capisco, non parlo tedesco”. Era entrato allora un altro tedesco in divisa che parlava anche italiano. Mi ha chiesto se avevo oggetti di valore, anelli, catenine, braccialetti. Io ero terrorizzata all’idea di questo interrogatorio assurdo. Con la massima tranquillità ho mostrato un anellino di perle che mi ero fatta personalmente. Il comandante mi ha dato uno schiaffo dicendomi: “Questa è una merda”. Ero rimasta molto male. Sono uscita e mi sono messa a piangere con mia mamma».

NEL LAGER ITALIANO DI SAN SABBA

«Siamo arrivati poi alla Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio in Italia con forno crematorio funzionante già allora. Ci hanno fatto salire al secondo piano di un grande stanzone, già gremito di persone e ci hanno assegnato una brandina a testa senza lenzuola, senza niente, una brandina rigida. Il papà e i fratelli li avevano portati in un altro locale. Era una delle prime separazioni, ma io ero talmente attaccata alla mamma perché sentivo che era lei la mia forza. Ricordo il rumore sordo di ferro quando ci hanno chiuso col catenaccio. Lì ho conosciuto un ragazzino di nome Luigino che si sarebbe rivelato molto importante perché ad Auschwitz mi avrebbe recapitato le ultime notizie dei miei: lui, infatti, faceva il portalettere in ogni campo. Sapeva un po’ il tedesco e veniva ogni tanto in bicicletta a salutarmi: era fiumano d’origine. Era con una nonna molto anziana che credo sia stata cremata subito all’arrivo. Luigino è sicuramente vissuto fino a pochi giorni prima della grande marcia. Il catenaccio mi terrorizzava, perché di notte entravano le SS e prelevano delle persone. Da lì ho incominciato a dormire sempre meno perché i miei parlavano a bassa voce quando avevano delle supposizioni da confidarsi, forse per non intimorirmi. Cercavo di ascoltare il più possibile e ho imparato il tedesco spicciolo che mi sarebbe in seguito servito nei campi. Avevamo una brandina con coperte militari grigio marroncino. A San Sabba la mamma ed altre donne cucivano delle divise militari. Mi ricordo che di notte ci si svegliava con dei rumori assurdi, delle musiche assordanti diffuse dagli altoparlanti. Non si sapeva se fossero prigionieri che si lamentavano: eravamo già trattati come bestie. Da lì sono iniziate le mie ansie, le mie paure. Sentivamo il latrare dei cani lupo che mi hanno sempre terrorizzato e delle grida. Spesso la sera si vedeva uscire un denso fumo grigiastro. Un giorno mia sorella maggiore aveva riferito alla mamma i sospetti avanzati dalle altre prigioniere che il fumo uscisse da un forno dove venivano cremate delle persone. Forse mia sorella sperava che non le sentissi, ma la mamma le aveva risposto: “Non dire stupidaggini, la roba che hanno portato via a noi e a tutti gli altri dovranno pur bruciarla” e invece oggi si sa che il forno funzionava già nel giugno 1944. Benché la mamma avesse cercato di rasserenarla, mia sorella era svenuta perché era convinta di quello che diceva. Dalle finestre dello stanzone non si vedeva il cortile, ma solo questo fumo. Ci davano qualche cosa da mangiare, delle nostre provviste non c’era quasi più niente: eravamo in tanti e lì siamo rimasti quattro o cinque giorni».

LA DEPORTAZIONE

«Dal cortile di San Sabba, dopo un breve appello, ci hanno portato alla stazione, uno scalo secondario, davanti a carri bestiame già aperti. Un convoglio lunghissimo, tante prigioniere e partigiane slave, che durante il viaggio cantavano le loro canzoni. Ci hanno spinti su questi carri. Soffrivo perché ero piccola, ma ero stata aiutata dai miei fratelli. Ci siamo ritrovati ancora tutti insieme per fortuna. Il vagone era stracolmo. Eravamo tantissimi: c’era solo lo spazio per stare in piedi o accovacciati. Io avevo veramente paura, non capivo se ero impazzita io o erano impazziti gli altri. I fratelli e le sorelle li vedevo spenti. Mi aggrappavo sempre più alla mamma. Abbiamo viaggiato per sei giorni e per sei notti. Non ci avevano dato niente da mangiare. Noi avevamo ancora qualche cosa, qualche pezzo di pane della mamma. Soffrivamo soprattutto la sete: un’arsura sulle labbra e in bocca. Ognuno chiedeva acqua, wasser, in tutte le lingue. Alle stazioni i prigionieri sporgevano le mani implorando da bere. C’erano molti slavi e ungheresi. Forse speravano che morissimo. Una notte in Austria hanno aperto i vagoni e ci hanno dato da bere una camomilla. Per terra, nel carro bestiame, ognuno aveva messo quello che aveva, non c’era della paglia. La cosa peggiore di questo viaggio era che non sapevamo dove fare i nostri bisogni. In un angolo qualcuno aveva collocato un secchio, almeno così il nostro degrado non sarebbe stato totale. In queste condizioni, siamo arrivati ad Auschwitz. Hanno incominciato a spalancare contemporaneamente tutti i vagoni: un rumore assordante».

NELL’INFERNO DI AUSCHWITZ

«Quella notte mi ero infilata i calzoni che avevo barattato con un prigioniero per una razione di pane. Siamo usciti dalla baracca, sulla porta c’era la kapò che a ciascuno ha dato un mezzo pane nero. Io l’ho messo in mezzo alla mia coperta, ma poi l’ho perso strada. Dopo pochissime ore di sonno la sveglia. Ci hanno incolonnati tutti. Davanti c’eravamo noi bambini, poi delle donne, uscite dall’infermeria, poi gli uomini. Quando mi voltavo vedevo una colonna lunghissima. Abbiamo camminato per tre giorni e per tre notti sulla neve. Siccome il campo stava per essere liberato dai Russi, ci portavano verso un altro campo. La marcia era terribile. Nessuno infatti aveva scarpe adeguate. Ogni tanto ci ordinavano di sederci, ma appena ci si sedeva, veniva il cane lupo aizzato dai tedeschi per impedirci di dormire. Era un’altra tortura e ho visto morire tantissima gente durante questa marcia. Mi facevano male le gambe e i piedi, camminavo piano, con la speranza di trovare qualcuno dei miei. I prigionieri che non ce la facevano venivano colpiti dal calcio del fucile per affrettarne la morte. I primi a morire erano quelli di destra e di sinistra, per questo io cercavo di stare in mezzo alle cinque donne. Ad un certo punto mi sono sentita prendere a viva forza dalle spalle. Mi sono voltata di scatto: era un nazista. Un altro tedesco, ridendo sguaiatamente, gli diceva: “Lasciala stare, non prenderla a calci, non è una vecchia, è una bambina”. Io, infatti, mi ero talmente conciata con quei calzoni che mi aveva venduto quel prigioniero e col mio vestito lungo da sembrare una vecchietta. Avevo ancora la coperta addosso. Se fossi stata vecchia forse mi avrebbe uccisa. Poi mi hanno chiesto: “Come mai sei qui?”. Io ho risposto che mi facevano male le gambe. Ero preoccupata per quello che poteva succedermi. Morivo di fame e guardavo quasi implorando il mio interlocutore che mangiava pane dolce col lardo. Lui allora me ne ha dato un pezzo che io ho divorato in un istante. Accortisi che avevo i piedi congelati, hanno poi impartito l’ordine di caricarmi su una slitta che trasportava i bagagli delle SS, trainata da quattro donne russe. Quella è stata la mia salvezza. Con questa slitta siamo arrivati fino ad una stazione dove sono arrivati carri bestiame scoperti. Nevicava, avevo già il congelamento. Da sola non riuscivo a salire, mi hanno spinta sopra e sono caduta sugli altri che erano già saliti. Cercavamo un po’ di neve per dissetarci perché si moriva dalla sete. Al mattino sono stata svegliata dalle grida di una donna che stava partorendo. Era nato un bel maschietto. Le donne lo avevano pulito con la neve e lo avevano avvolto in uno straccetto bianco. Il giorno successivo uno dei due SS che ci accompagnava, aizzato dalla kapò, aveva preso quel fagottino piangente forse per il freddo e lo aveva lanciato come un sacchetto di immondizia sulla neve fresca. Il pianto era cessato quasi subito, ma la madre era impazzita dal dolore. Da lì mi hanno portata a Belsen in treno, in febbraio o marzo. C’erano baracche, ma senza letti, baracche lunghe e strette. Si dormiva come le sardine accanto alle pareti. Ricordo che c’era una vecchietta di fronte a me che stava morendo, con il pane nascosto dietro la testa. Io l’ho tenuta d’occhio. Durante la notte era morta e la mattina le ho rubato il pane. Questo furto mi è rimasto come un peso. L’ho fatto però perché morivo di fame, se non l’avessi mangiato io, lo avrebbe mangiato un altro. Chi collaborava a portare via i morti riceveva un po’ di minestra in più. La minestra che distribuivano aveva un sapore dolciastro. Qualcuno diceva che era brodo ottenuto con carne umana. Non ne ho la certezza, spero che non sia così. A Belsen ho trovato una signora di Fiume, Ester Braun che mi ha aiutata a rimpatriare. Era la mamma di un bambino morto a Belsen: si era consumato lentamente, forse perché era tisico o aveva la dissenteria come tutti. Quando sono arrivata a Belsen ho conosciuto una quattordicenne mantovana: si chiamava Luisa. Con questa mia amica giocavo alla conta dei pidocchi: era l’unico gioco che potevamo consentirci. A Belsen non c’erano i forni crematori, non ricordo selezioni, forse ci lasciavano morire così. In questa baracca si diceva che comandasse anche Irma Grese, diabolica amante del dottor Kramer, nella cui camera c’erano dei paralumi ricavati dalla pelle del seno di qualche prigioniera: li ho visti personalmente. Era una bella donna. Un sera ero andata ai gabinetti da sola. Fuori dalla finestra della kapò trovavo delle bucce di patate. Io ero una delle poche che camminava, le altre erano distese a terra con la dissenteria o il tifo. Improvvisamente dietro di me ho sentivo dei passi e mi sono voltata: era proprio lei che mi puntava una rivoltella. Forse mi vedeva magra. Pare che quattro tedeschi che venivano in senso contrario l’abbiano distolta dal suo proposito omicida. Io mi sono messa a correre e sono rientrata nella baracca piangendo. Mi sono coricata e anche quella volta mi sono salvata miracolosamente».

LA LIBERAZIONE

«Quando sono arrivati gli Alleati io ero uscita: facevo i miei giretti sperando di trovare da mangiare. Ho visto invece dei carrarmati. La gente diceva: “Sono venuti a liberarci”. Sono entrata nella mia baracca dicendo anch’io: “Vengono a liberarci, vengono a liberarci”. Una donna, una slava che si chiamava Fida, mi ha detto: “Coricati”. Ero terrorizzata quando sono entrati tutti questi soldati: io non distinguevo ancora la differenza tra le divise dei nazisti e le loro. Avevano facce spaventatissime poverini. Io ero abituata a vivere con i morti, ma loro no, hanno scattato tantissime fotografie. Mi domandavo che cosa sarebbe accaduto. Avevo la febbre alta, ma non ne ero consapevole: avevo il tifo petecchiale, la pleurite secca, la dissenteria, un principio di scabbia, sospetta tubercolosi, il piede destro congelato e pesavo 18 Kg. Nell’ospedale da campo di Belsen sono rimasta da aprile a settembre 1945. Avevo sempre la febbre. C’erano anche molti uomini coi quali ho fatto amicizia. C’erano delle dottoresse che mi hanno preso a ben volere perché ero tra i pochi piccoli rimasti in vita e mi hanno regalato un giradischi a manovella che poi ho lasciato nell’orfanotrofio dove sono rimasta per sei anni. Hanno saputo che ero italiana e che mi piaceva la musica. Ero diventata un po’ la mascotte del campo. C’erano anche le suore capellone di S. Vincenzo. Quando hanno saputo che non ero ebrea, mi hanno chiesto se avevo fatto la prima comunione. Ho risposto di no e mi hanno fatto fare la prima comunione a Belsen, fotografata in mezzo a due bambini vestiti da marinaretti. Io ad ogni convoglio che partiva per l’Italia facevo il diavolo a quattro, piangevo e dicevo: “Io sono italiana”. Non mi permettevano però di partire perché avevo ancora la ferita aperta. A settembre la signora Braun si è presa la responsabilità di accompagnarmi in Italia. Ero convinta che la mamma mi aspettasse. Sono partita carica di pacchi, perché gli Americani ci avevano distribuito molte provviste: cioccolato, latte in polvere, una specie di ovomaltina, scatole di fagioli e di carne. Io accantonavo tutto per la famiglia. Pensavo solo a loro. Molte donne mangiavano quanto più potevano in una volta sola, ma il fisico non era abituato e morivano. Io mangiavo poco e un po’ per volta: in questo modo mi sono salvata. Era proprio il mio destino. Siamo arrivati a Merano con il treno, ero coricata su una brandina, perché avevo il piede che sanguinava ancora. Mi avevano segato l’alluce di traverso. Chi ha potuto è sceso dal vagone a baciare la terra e allora, siccome anch’io piangevo e mi ero commossa, dal finestrino mi porgevano manciate di terra che io baciavo. Sono stata poi all’ospedale “Aosta” di Merano con esiti di pleurite. Da lì un mattino mi hanno trasferita presso l’ospedale “IV Novembre” di Udine, dal momento che io dicevo che a San Daniele avevo la mia famiglia. Avevo la nevrosi che è aumentata, soprattutto dopo, quando ho saputo che non c’era la mia mamma. All’ospedale di Udine mi trovavo come a casa mia. Ricordavo solo l’indirizzo di mia sorella, anzi del fidanzato di mia sorella. Ho mandato un biglietto e l’indomani mattina verso le 11 è venuta mia sorella, l’unica che era rimasta. Era sposata e aveva due bambini. Le prime parole che le ho rivolto sono state: “e la mamma?”. “Ma come non hai notizie? Speravamo che tu le portassi” mi ha risposto. Il crollo in assoluto, ho cominciato a piangere, a disperarmi. Mia sorella mi ha presa in casa con lei, ma non avendo i mezzi per mantenermi, mi ha mandato in orfanotrofio per studiare. Ha delle scusanti, io le attribuisco molte attenuanti. Infatti aveva un bambino affetto da una malattia molto rara. A sei anni è stato operato e poi è morto. Io però una sorella non l’avrei mandata in un orfanotrofio».

NELL’ORFANOTROFIO

«C’erano otto suore e una ventina di bambine orfane o abbandonate. Mentre le altre mie compagne facevano ricreazione, io mi appartavo e scrivevo quello che sto raccontando. Durante la notte avevo degli incubi e piangevo, ero scossa e le suore mi rimproveravano, perché svegliavo le compagne. Io non riuscivo a pregare. La madre superiora aveva capito che avevo bisogno di cure e mi aveva fatto dormire fuori dal dormitorio, in una stanzetta accanto. Attraverso la finestra guardavo i monti e pensavo: “Magari la mamma è la dietro che cammina”. Il mio pensiero fisso era la speranza che tornassero, l’ho sperato per anni. Solo mio fratello Dino però ha fatto ritorno».

LA VITA... DOPO

«Nel 1952 sono uscita dall’orfanotrofio e sono venuta a vivere a Milano con mia sorella fino al 1957. In quell’anno ho conseguito un diploma di insegnante di taglio, poi sono stata assunta alla Rinascente come commessa ed in seguito come impiegata. Nel 1960 mi sono sposata: mio marito che era già colpito da distrofia muscolare alle braccia mi ha avvicinato alla comunità ebraica di Milano. Odierò sempre i tedeschi finché vivrò. Non credo che i tedeschi siano cambiati: li temo molto, specie quando sono più di due. Nessun ex deportato può condurre una vita normale dopo tutte le atrocità viste e subite. Termino questo mio racconto col rimpianto per la mia famiglia, ma voglio esprimere un pensiero devoto per gli innumerevoli, sconosciuti e scheletrici cadaveri ammucchiati e abbandonati nei lager nazisti e un accorato pensiero al milione e mezzo di bimbi cui non fu concesso di vivere. Che nessuno possa mai dimenticare o negare l’accaduto».

FINE

FINE L’intervista è stata realizzata presso la clinica «Le Terrazze» di Cunardo da Carlo Banfi, Davide Di Giuseppe ed Emilio Rossi La testimonianza di Arianna Szörényi é stata pubblicata nel suo diario «Una bambina ad Auschwitz» edizione Mursia.