Voci della seconda guerra mondiale

PRIMO GATTA UNA TRAVAGLIATA FUGA VERSO LA SALVEZZA

Personaggio singolare Primo Gatta, una memoria da Pico della Mirandola, in grado di ripercorrere come in un replay la sua odissea giovanile.

Un’esperienza che lo ha segnato per sempre e che continua a proiettare i suoi riverberi sulla vita presente.

6 gennaio 1943: la guerra impazza e miete vittime su tutti i fronti.

Pochi ne sono consapevoli.

Anche le trasmissioni clandestine di Radio Londra sono un privilegio che solo un numero limitato di persone audaci, votate al rischio, si può permettere.

Dal 1938, infatti, anno in cui un decreto regio ha proibito di fissare le sintonie sulle stazioni estere, fioccano arresti e condanne, sempre più pesanti , talvolta fino a cinque anni di confino.

Primo ha 19 anni, il servizio di leva gli tocca, volente o nolente.

Vien mandato a Parma nel 33° Reggimento Carristi.

È un giovane vivace ed intelligente.

I superiori hanno bisogno di gente come lui per un addestramento specialistico in vista di un attacco che si ritiene decisivo per le sorti della guerra.

La patente del camion è indispensabile, quanto il brevetto di pilota per guidare il carro armato.

Primo Gatta Il tutto con l’aggiunta di un corso di radio marconista che prevede l’uso dell’alfabeto morse.

Primo, di nome e nei fatti, acquisisce una preparazione tecnica eccellente, una recluta modello, una promessa per il futuro sulla quale fare affidamento.

Poi, all’improvviso, giunge il terremoto dell’8 settembre.

Primo è di turno come piantone della camerata.

Dalle finestre aperte, giunge l’annuncio scioccante della firma dell’armistizio, attraverso la voce di una radio a tutto volume di una villa di fronte.

La gente si riversa nelle strade al grido «È finita, è finita!».

Ingenuo abbaglio, speranza senza ali, destinata presto a svelare una ben più drammatica realtà.

In caserma è rimasto solo il personale di servizio, gli altri si trovano in libera uscita in città.

Ben presto però una moto staffetta compie un giro di ricognizione e con un altoparlante richiama immediatamente i militari alla base, dove solo gli ufficiali di picchetto e di servizio sono costretti a far fronte a questo imprevisto avvenimento.

Alle 23 suona l’allarme interno.

La truppa scende in cortile: ognuno riceve due caricatori ed una bomba a mano.

Inquadrati come burattini, rimangono immobili per diverse ore, in attesa di ordini superiori che tardano a venire.

Sono circa 1200 uomini che inaspettatamente hanno perso ogni coordinata di riferimento.

Poi, prima dell’una, una terribile deflagrazione echeggia in direzione della stazione ferroviaria.

Nel giro di qualche minuto, alla sorpresa si sovrappone il panico: un carro armato tedesco sfonda il cancello di ingresso e avanza minaccioso, scortato da una dozzina di militari armati di mitraglietta che sparano raffiche a salve all’impazzata per prevenire un’eventuale reazione.

Un tracotante ufficiale tedesco, dopo aver confabulato con un sottufficiale italiano che funge da interprete, ordina perentoriamente di deporre le armi, agitando il classico specchietto per le allodole: domani tutti a casa.

Al centro del cortile vengono ammassati moschetti, bombe a mano, bandoliere e quant’altro.

Ora però i soldati sono tenuti in scacco dai loro aguzzini che li mettono in fila con le mani incrociate sopra la testa contro i muri della caserma dove rimangono fino alle cinque di mattina.

Solo allora vengono autorizzati a sedersi per terra.

Un primo assaggio di quella crudeltà che avrebbero purtroppo sperimentato in seguito.

Verso le nove sopraggiunge un ufficiale italiano di indiscussa fede fascista.

Senza ombra di incertezza propone a tutti di arruolarsi per formare un nuovo esercito per riscattare l’onore tradito dal maresciallo Badoglio.

L’appello gela in un silenzio quanto mai eloquente.

Solo alcuni aderiscono alla ignominiosa proposta.

Tutti gli altri vengono inquadrati e costretti a marciare per le vie della città e avviati verso la caserma della Cittadella, cinta da alte mura, sopra le quali i Tedeschi stazionano con tanto di mitragliatrici.

Prima di partire per la nuova destinazione, a nessuno viene consentito di salire nelle camerate per prelevare gli zaini e i propri effetti personali.

In mancanza del loro corredo, sono quindi costretti ad indossare la divisa estiva: pantaloni di tela e giacca di panno, anche durante la notte quando l’aria diventa più frizzante.

Peraltro devono dormire per terra, all’esterno.

Primo trova rifugio sotto una pianta di tiglio e usa come cuscino la sua bustina.

Finalmente un militare, mosso a pietà, gli regala una piccola tenda che può fungere da mantellina e una gavetta.

I camion tedeschi hanno, infatti, svaligiato i magazzini delle caserme, arraffando ogni ben di Dio, compresi gli zaini dei militari italiani.

Negli otto giorni in cui rimangono di fatto prigionieri nella Cittadella, si devono adattare a mangiare unicamente minestrone e pasta in brodo, rancio spartano fornito da una ditta esterna.

Si ribadisce quotidianamente da parte degli ufficiali del regime il martellante invito ad aderire al nuovo esercito del patrio riscatto.

Dalle lusinghe si passa ben presto alle minacce: i recalcitranti saranno deportati in Germania, come prigionieri di guerra.

Una intimidazione che miete i suoi frutti: parecchi si piegano al volere tracotante della gerarchia di regime che li invia immediatamente in Germania per uno speciale corso di addestramento militare.

Molti di loro tuttavia, nel timore di essere mandati al fronte o peggio ancora destinati alle zone di combattimento in Russia, preferiscono fuggire in montagna a combattere al fianco delle formazioni partigiane.

Come preannunciato, i militari non collaborazionisti vengono incolonnati e, alla stazione di Parma, caricati su carri bestiame: 50 per ogni vagone, migliaia di soldati italiani ammassati su una tradotta, ormai inevitabilmente diretta verso la Germania hitleriana.

Un viaggio da incubo: un sequestro crudele, in un ambiente soffocante, privo perfino di un recipiente per i propri bisogni fisiologici.

In questo girone infernale, c’è ancora qualcuno che tenta di restituire quel minimo di dignità a cui ogni uomo, in qualsiasi circostanza, ha diritto: una valigia diventa pertanto un rudimentale pitale.

Poi qualcuno rimuove la griglia da cui filtra l’aria e valigia ed escrementi vengono gettati dal treno in corsa.

L’arrivo ad Innsbruck viene salutato da un grido liberatorio: finalmente si respira a pieni polmoni sulla banchina della stazione, ma l’ora d’aria si riduce a pochi minuti di pausa, poi si riparte.

Unica consolazione la distribuzione di una forma di formaggio ad ogni gruppo di 50 persone ed una pagnotta da dividere in quattro.

Si approda in seguito a Monaco su un binario morto.

Durante la notte però un insistente bombardamento alleato si abbatte sulla stazione.

I vagoni oscillano paurosamente a causa dello spostamento d’aria, ma fortunatamente la tradotta non viene colpita.

Al mattino seguente il convoglio si dirige alla volta di Norimberga, dove giunge a sera inoltrata nei pressi di uno scalo ferroviario attiguo ad un campo di concentramento che raccoglie prigionieri di tutte le nazioni (stanlager 13 D).

Quando i vagoni si riaprono, una fiumana di disperati si riversa sui binari per fare i propri bisogni, là dove capita.

Ma il proverbiale rigore teutonico non concede alcuna violazione delle regole, neppure in situazioni di palese emergenza come questa.

Un militare furibondo punta la baionetta ai fianchi di alcuni disgraziati e li costringe a raccogliere con le mani gli escrementi ed a buttarli nella scarpata ai margini della stazione.

La colonna di quelli che un tempo potevano fregiarsi del nome di esercito di sua maestà, sotto un cielo plumbeo e attraverso una coltre di nebbia bassa e gelida, marcia verso il campo di concentramento che si intravvede a fatica in lontananza.

Ancora una volta, appena vi mettono piede, vengono sottoposti all’ennesima umiliazione: perquisizione degli zaini e sequestro dei vestiti.

Solo dopo tre giorni viene fornito loro l’abbigliamento necessario: mutande, una maglia, una camicia e, dopo otto giorni, la piastrina di riconoscimento.

Sulla schiena di ciascuno viene impressa con biacca indelebile la scritta I. M.

(internato militare), mentre agli altri prigionieri di guerra non italiani viene riservato un trattamento diverso (K. G. Krigen Fangen).

Intruppati in gruppi di 120, durante i primi giorni di prigionia, vengono caricati sui camion e trasportati in campagna a raccogliere patate e barbabietole destinate ai magazzini di stoccaggio della periferia di Ratisbona, per la fabbrica dello zucchero.

Ed è proprio qui che fino al 10 dicembre del ’43 sono costretti a lavorare, presidiando la fornace di pietra calcarea dove lo zucchero subisce un processo di depurazione.

A riprova che la pietà sopravvive anche là dove sembra si sia spen ta per sempre, Primo ricorda il gesto compassionevole di un compagno di lavoro tedesco che ogni mattina gli portava da casa un tozzo di pane nero con una fettina di lardo.

E dire che all’inizio montava su tutte le furie, perché Primo non era in grado di masticare il difficile idioma teutonico.

Qualche tempo dopo viene però trasferito nella fabbrica di aeroplani di Messersmith che il 14 febbraio 1944 viene bombardata e rasa al suolo.

Fortunatamente gli operai si trovano nella mensa per il rancio con i prigionieri francesi.

Nel piccolo campo c’è anche un rifugio antiaereo, costituito da travi di legno mimetizzate da uno strato di terriccio, ma questo non basta a proteggerli.

Quando una bomba cade in prossimità del campo, il sergente tedesco ordina di aprire i cancelli e di fuggire su una collina a qualche chilometro di distanza.

Da questa posizione preminente tutti assistono impietriti ad una incessante pioggia di bombe.

La fabbrica, benché mimetizzata sotto una finta rete di alberi, non regge all’urto delle fortezze volanti che passano e ripassano con estrema determinazione.

Per dieci giorni i prigionieri vengono impiegati nel recupero delle macerie, poi, a bordo di una tradotta, vengono trasferiti più a nord, nei pressi di Hamberg, in una filiale della fabbrica distrutta, nel cuore della foresta.

L’inverno con i suoi rigori non concede tregua.

Per lavarsi al mattino occorre uscire dal capannone e senza indugi immergere la testa sotto impietosi zampilli di acqua gelida.

La pulizia diventa una priorità indispensabile per evitare pidocchi o altri fastidiosi parassiti che comunque non possono essere radicalmente eliminati.

La fame, la fame diviene però il tormento che affligge giorno e notte quei giovani esuberanti, peraltro costretti ad un lavoro duro e sfibrante dalle sette del mattino alle sette di sera e oltre quando è necessario, in condizioni climatiche insopportabili.

Bisogna allora industriarsi con la forza della disperazione, dettata dallo stomaco inappagato.

Lungo il tragitto verso la fabbrica qualcuno intravede un cumulo di spazzatura nel quale, meraviglia delle meraviglie, si scoprono bucce di patate e torsoli di cavoli.

Niente di più desiderabile per chi è costretto ogni giorno a ingollare una inconsistente brodaglia di rape, che pochi hanno il coraggio di chiamare minestra.

Primo, con l’agilità che lo contraddistingue, come un gatto sornione scavalca il recinto e fa incetta di tutto quel che trova.

Adeguatamente sciacquate nell’acqua corrente, la sera, abbrustolite sulla stufa, diventano una prelibatezza: la fame è il miglior condimento.

In condizioni simili qualsiasi cosa può diventare enormemente appetibile, anche la cotenna del lardo, gettata nella spazzatura da un operaio tedesco dopo lo spuntino quotidiano.

Lavata e rosolata sulla stufa, col suo profumo stuzzicante scatena le allucinazioni della fantasia che rende gradevole anche quello che non lo è.

La domenica poi rappresenta un vero momento di grazia.

I prigionieri vengono, infatti, utilizzati nelle cucine dei civili a pelare patate, alcune delle quali finiscono nei risvolti dei pantaloni alla zuava.

Per evitare di essere scoperti, le patate vengono bollite in capaci latte di fortuna, sotto strati di maglie e mutande per le consuete disinfestazioni da parassiti.

Un’operazione ad alto rischio: chi viene sorpreso a rubare, infatti, riceve come contropartita una buona dose di vergate sulle gambe con una bacchetta di acciaio.

Immancabilmente durante la notte suona l’allarme ed è giocoforza rifugiarsi nel fitto della boscaglia dove si attende il cessato allarme per ritornare nel proprio capannone.

Una notte però, dopo l’allarme, un inconsueto e persistente silenzio.

Che cosa può essere successo? Una staffetta si spinge cautamente verso il campo: nessuno.

Il cancello è stranamente spalancato, le guardie fuggite, ma un cartello annuncia però minacciosamente: «Se verrete trovati sbandati, sarete passati alle armi come complici del nemico».

Una minaccia che non può essere assolutamente sottovalutata.

Siamo verso la metà di aprile e per circa una settimana una squadra di otto persone cerca di sopravvivere alla meglio nel fitto della boscaglia, cibandosi di patate trafugate ai margini dei campi.

Una volta trovano anche alcuni cavalli morti sotto un bombardamento: una festa inaspettata.

Finalmente, dopo tanto tempo hanno scovato un po’ di carne da metter sotto i denti.

Ma lasciamo spazio alla testimonianza diretta di Primo Gatta che di quel periodo ha conservato fino ad oggi un diario di cui riportiamo alcune pagine significative:

«Formatosi un gruppo di otto persone denominato “La squadra del bosco”, si cammina sempre attraverso boschi, campi, mai su strade.

Sostiamo nei pressi di un gruppetto di case di contadini a circa 5 chilometri dal campo; si accende il fuoco, sempre nel bosco; vengono nominati il cuciniere e i due più in gamba esploratori […].

Dopo poco tempo arrivano i caccia americani che da parecchi giorni, continua mente, sorvolano e mitragliano la zona.

Questa volta poi sembra che ce l’abbiano proprio con noi.

Per una mezzoretta fanno carosello sopra le nostre teste e scariche rabbiose di mitraglia a poca distanza.

Durante la giornata si viene a sapere, per mezzo dei nostri esploratori, che se la sono presa con una colonna di cavalleria, ammazzando sette cavalli.

Sono la nostra manna.

Subito si parte con i coltelli per fare bottino di quella carne.

Per quattro giorni solo di quella ci cibiamo abbondantemente.

Circa una decina di chili si sala in un bidone, con l’idea di conservarla in previsione di un lungo soggiorno nel bosco.

Durante la giornata ci si procura il necessario per passare la notte sotto un portico con un po’ di paglia.

Lì trascorriamo tre o quattro giorni senza alcun importante avvenimento.

Si fa una buona scorta di patate, abbiamo comunque sempre la carne salata e un bel po’ di riso, messo da parte appositamente per festeggiare l’arrivo degli Americani: la fame però non manca mai.

La sera del 18 aprile giungono notizie e voci da tutti, anche dai contadini stessi: tutti gli Italiani ed operai del “flugplatz” devono recarsi a Regensburg, dove si trova la sede del nostro comando.

Verso le dieci di sera, si sente un mormorio di voci ed ecco che arriva un gruppetto di persone verso il nostro covo dormitorio.

Chi sono? Un raggruppamento di nostri compagni di un’altra squadra, accampati a poca distanza.

Tre o quattro di loro, durante la giornata, hanno avuto l’ardire di avvicinarsi al lager in cerca di qualcosa da mangiare, invece una brutta sorpresa li attendeva: dei soldati armati li hanno presi e in malo modo caricati su un camion, dopo aver fatto passare loro parecchie ore rinchiusi in uno stanzino.

Verso sera sono partiti alla volta di Regensburg.

Due di loro, i più arditi, dopo circa un chilometro di strada, sono balzati giù dal camion, riuscendo a fuggire attraverso i boschi.

Per altri tre, dopo parecchio cammino, fortuna ha voluto che suonasse l’allarme: la macchina si è fermata: ne hanno approfittato per darsi alla fuga.

Constatando questo, si decide all’indomani mattina di partire e di allontanarsi per portarci fuori dal raggio della zona sulla quale si ritiene debbano effettuare un rastrellamento.

Pattuglie di soldati, infatti, scorazzano per i boschi in cerca di noi altri, per spedirci a Regensburg.

Alla mattina del 19 si parte con il bagaglio e, con grande rincrescimento, siamo costretti ad abbandonare la nostra piuttosto abbondante provvista di patate e la carne salata, perché troppo pesanti da trascinarci dietro: comunque se le cose si metteranno per il meglio torneremo presto presso il magazzino.

Si cammina fino dopo mezzogiorno, percorriamo circa una decina di chilometri.

Ci fermiamo nei pressi di un paesotto con l’intenzione di trovare asilo sotto qualche portico per passare la notte e un posto pure per piantare la cucina, per poterci rifocillare e ristorare dalla camminata giornaliera.

Constatando che dappertutto ci viene negato un posto al coperto, si fa marcia indietro e ci si inoltra nel bosco.

Io ed un altro andiamo avanti per scegliere il posto più adatto dove trascorrere la notte.

Trovatolo presso un laghetto sotto folti pini, si prosegue tutti e in quattro e quattr’otto da professionisti quali siamo, si improvvisa un fornello e su la marmitta.

Con quel poco di patate che abbiamo portato appresso e un po’ di carne si fa uno spezzatino e tosto una ristorante colazione o meglio una cena.

Nel frattempo prepariamo pure il letto con frasche di pino ed erba secca sotto, per sollevarci un po’ dall’umidità.

Si allestisce un dormitorio come meglio non si può fare in simili ambienti.

La notte passa normalmente.

Al mattino si decide di partire in due per compiere una cauta ricognizione.

Dopo esserci spostati di nuovo di qualche centinaio di metri più in là, sempre nel bosco, si decide di partire per la progettata esplorazione: una camminata abbastanza lunga.

Ci si veste alla meglio, in abiti civili e si parte.

Io ed un altro con cautela ci avviciniamo sempre con la paura di imbatterci in qualche pattuglia di rastrellamento e, acquattati nel bosco, poco prima di arrivare all’agglomerato di case dove ci eravamo rifugiati prima, ci imbattiamo in un gruppo di nostri compagni.

Li salutiamo e ci informiamo sulla faccenda del rastrellamento.

Loro non hanno visto ancora niente.

Nei pressi della cascina, prima incontriamo una donna che tutta impaurita ci fa capire che gli Italiani sono partiti per Regensburg e balbetta di soldat di polizei.

Ci avviciniamo poi ad un’altra casa da cui esce un vecchio già da noi conosciuto.

Ci saluta festosamente e noi gli chiediamo informazioni sulla cosa.

Lui burlescamente ci risponde che non ha visto niente e che ormai non si vedranno più né soldati, né polizia tedesca, ma al loro posto compariranno presto gli Americani.

Salutatolo, ci avviciniamo alla casa dove abbiamo il nostro magazzino.

Le patate e la carne sono sempre al medesimo posto.

Nello stesso tempo esce fuori il padrone del nostro albergo e ci dice pressappoco le stesse parole del vecchio, aggiungendo che se voglia

mo tornare a dormire sotto il suo portico per lui fa lo stesso.

Al ritor no poi ci imbattiamo in altre due squadre di nostri colleghi i quali, meno paurosi di noi, sono rimasti tranquilli nelle loro capanne costruite nei boschi.

Intanto questi fatti e tragedie si susseguono al ritmo del tuono del cannone che, a pochi chilometri di distanza, man mano si sente sempre più prossimo.

Ritornati al nostro giaciglio, tutti insieme si decide di tornare all’indomani sui nostri passi.

Troviamo la cena pronta, ci rifocilliamo alla meglio e ci sdraiamo sul soffice letto che con abbondante erba secca abbiamo preparato.

Dopo un paio d’ore, si ode partire un colpo di cannone, non troppo distante: si sente il proiettile fischiare ed esplodere vicino, poi un altro e un altro ancora, sempre più vicini.

Allora in fretta e furia ripieghiamo le coperte e via attraverso il bosco, cercando di avvicinarci sempre più al punto dove abbiamo deciso di recarci.

Dobbiamo però attraversare una strada dove di notte c’è un continuo passaggio di macchine e truppe tedesche in ritirata, che approfittano delle tenebre, perché di giorno sono continuamente sorvegliati dagli aeroplani americani.

Malgrado tutto, riusciamo ad attraversarla tra una pattuglia e l’altra, e via in mezzo alla foresta nel buio, tra gli alberi fitti, orientandoci a caso.

Giungiamo verso mezzanotte.

Appena coricati piuttosto stanchi, ecco ad un tratto un colpo di cannone ed un fischio rabbioso: il proiettile scoppia a poca distanza, ma non si vede.

Di nuovo allarme.

Si sa che qualche centinaia di metri più su, sopra la collinetta, ci sono delle buche fra le quali una abbastanza profonda e larga, sufficiente per offrire asilo a parecchie persone anche sdraiate.

Inoltre in questa è stata costruita una capanna con frasche di pino, abitata da un’altra squadra di nostri compagni che assieme a noi sono sloggiati per il medesimo motivo.

Io ed un altro partiamo con le coperte; ci acquattiamo là e, malgrado i proiettili che di tanto in tanto si sentono fischiare, dormiamo placidamente fino a tarda mattina.

Verso le nove si ridiscende.

Gli altri hanno dormito tranquilli sotto il portico.Il padrone del posto mi chiede se vogliamo costruire una specie di rifugio per poterci riparare alla meglio in caso di necessità.

Noi subito ci mettiamo all’opera.

Sono circa le undici e mezzo quando compare sull’aia il padrone, smaniando e gridando: «Nisch mea doicen soldat americana comment» (Basta lavorare al rifugio, son qua gli Americani!).

Immaginatevi la nostra sorpresa: subito saltiamo fuori e all’improvviso compaiono due bandieroni bianchi da parte dei contadini del luogo.

Noi andiamo loro incontro gesticolando, sventolando fazzoletti e berretti, gridando.

Quando siamo a poca distanza, subito uno che parla in italiano ci dice: «Andate dove volete, siete liberi».

È la prima pattuglia che avanza composta di pochi uomini.

Dopo mezzogiorno ci mettiamo all’opera per cucinare il famoso risotto e festeggiare l’arrivo degli Americani.

Verso le quattro pomeridiane, quando il risotto è quasi a metà cottura, si vede spuntare dietro la casa in fondo al campo un drappello di soldati e macchine che non finiscono più.

Buona parte di noi esce incontro a loro: rimangono solo gli addetti al risotto.

Gli Americani, giunti all’altezza della casa, si fermano.

Noi li salutiamo e ci soffermiamo con loro.

Dopo pochi minuti ci raggiungono gli addetti al risotto e ci disponiamo tutti in crocchio in mezzo agli Americani che non sembrano guardarci con occhio troppo benevolo.

Noi chiediamo continuamente se non c’è nessuno tra loro che parli italiano o francese.

Ad un certo momento, ci fanno cenno di seguirli.

Ci mettono in fila per due e ci accompagnano con le armi puntate come se fossimo degli individui pericolosi.

Immaginatevi la nostra meraviglia, anche di fronte ai contadini tedeschi del luogo.

Passiamo in mezzo alle case e chiediamo di poter prelevare i nostri sacchi e i cappotti.

Ci rispondono con un brusco brontolio e avanti.

Noi ci guardiamo in faccia l’un l’altro: per la seconda volta prigionieri e il risotto a mezzo sul fuoco.

Immaginate la nostra amarezza: tante illusioni ci eravamo create per l’arrivo degli Americani e ora ci vediamo trattati in modi non troppo gentili.

Percorriamo circa 100 metri, poi ci ordinano di fermarci.

Uno di loro ci chiede l’ora.

Uno dei nostri mostra l’orologio e lui gli fa segno di levarselo e così fa con tutti gli altri e col mio pure.

Questo poi non me lo sarei mai immaginato: sono riuscito a conservarlo fino a questo momento dopo tante sofferenze e patimenti, ma pazienza, il destino è questo.

Si continua a camminare per un paio di chilometri silenziosi.

Per compiere l’opera incomincia a piovere.

Ci intimano di fermarci ai piedi di una ripida discesa e ci sottopongono ad una perquisizione e anche tutti i coltelli spariscono.

Poi, col passar del tempo, incominciamo a scambiare qualche parola e subito iniziano a piovere sigarette.

Dopo una mezzoretta, proseguendo sempre sotto l’acqua come Dio la manda, si arriva in un paesetto verso l’imbrunire, Hiber.

Qui ci si trova con altri italiani e, bagnati fradici come siamo, ci ficcano in uno stanzino: 28 persone: 20 Italiani e, a maggior scorno , 8 soldati tedeschi.

Come è trascorsa quella notte non lo so neppure descrivere; basta dire che battevamo i denti, non ci si poteva nemmeno sdraiare per terra perché ci si stava solo serrati in piedi.

Al mattino ci aprono la porta e si continua la Via Crucis.

Ci separano dai Tedeschi e il trattamento riservatoci sembra più benevolo.

Alle nove del mattino si arriva in un altro paesetto dove ci fermiamo.

Tosto ci portano in una calda stanza è là si consuma una ricca colazione.

La situazione incomincia già a cambiare: sembra di essere risuscitati.

Lì si inizia a parlare chi in italiano chi in francese.

Dopo un breve interrogatorio da parte di un ufficiale che esamina il piastrino di prigioniero, siamo rimessi di nuovo in libertà.

Veniamo consegnati al capo del paese con l’ordine: mangiare bene, dormire e niente lavorare.

Questo tragico quartetto si può intitolare "Il battesimo degli Americani".

Subito dopo possiamo constatare che cosa sono gli Americani e che cosa significa America.

Nella casa del capo del paese ci acquartieriamo in dodici persone: i componenti della vecchia squadra degli otto, più altri quattro.

Ci viene indicato il posto dove dormire.

Io subito mi ficco nella paglia con l’intenzione di riposarmi un po’ per rimettermi dalla triste nottata passata, ma non è possibile perché gli Americani incominciano a fare dentro e fuori con le loro macchine, fermandosi in parecchi sotto il portico.

Si inizia a parlottare amichevolmente, incominciano a girare prima le sigarette da sole poi i pacchetti.

Dopo non molto tempo ci distribuiscono scatolette ed ogni sorta di ben di Dio, prima una a testa, poi due, poi tre ed in seguito addirittura casse intere.

Noi ci guardiamo di nuovo in faccia e mormoriamo: "Questo vuol dire America!".

Trovato uno che parla francese, gli raccontiamo parte delle nostre vicende trascorse in Germania e specialmente degli ultimi otto giorni.

Con questo soldato simpatizziamo.

Sulle loro macchine hanno gli apparecchi radio; chiediamo pertanto di poter sentire la radio italiana.

Subito siamo accontentati e per una buona mezzora possiamo ascoltare i bollettini dei fronti e da Roma i commenti sull’andamento della guerra.

Verso sera se ne vanno e noi possiamo riposare tranquilli.

Il giorno dopo, 23 aprile, abbiamo un nuovo contatto con gli Americani, e, come il giorno precedente, sigarette e scatolette, insomma ci rifacciamo la scorta di viveri per ben otto o dieci giorni.

Ora il solo nostro pensiero preoccupante sono gli zaini che contengono gli indumenti per cambiarci, il cappotto e le coperte lasciate là dove siamo stati prelevati.

Un’altra giornata e la notte seguente trascorrono senza nessun inconveniente.

Il giorno 24 aprile si decide di partire in due turni per andarci a riprendere la nostra roba che però troviamo tutta sotto sopra.

Parecchi viveri sono spariti e sono scomparsi anche diversi capi di vestiario e le migliori coperte.

Chiediamo informazioni al contadino che ci risponde: "Sono stati i Russi".

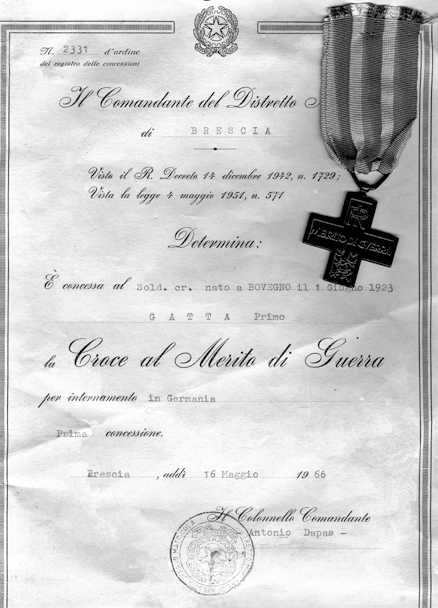

Noi raccogliamo ciò che Croce al merito di guerra di Primo Gatta rimane e ripartiamo.

Nel paese dove siamo acquartierati, per dormire ci assegnano il più bel fabbricato: l’edificio scolastico, una vera pacchia che ci permette di rimetterci in sesto dopo venti mesi trascorsi sempre nei lager, mangiando poco e male, lavorando moltissimo e in più sottoposti a rigorose punizioni.

Passiamo così parecchi giorni senza inconvenienti degni di nota.

Giorno 7 maggio.

Verso le otto di sera, passa una macchina americana con a bordo quattro persone, due delle quali parlano italiano.

Da loro veniamo a sapere la più bella notizia che si possa immaginare e che da tanto tempo aspettiamo.

Ci dicono: Da ieri, sei maggio, alle ore due pomeridiane, è stato firmato l’armistizio, perciò la guerra é finita, finita!».

Si conclude qui anche il diario appassionato di Primo Gatta che solo il 27 giugno, su una tradotta, proveniente dal Brennero, giunge a Bolzano dove un camion del vescovado di Brescia lo riporta a Calci nato, suo paese.

Nel gennaio del ’47, Primo emigra in Francia dove lavora fino all’agosto del ’48 in una miniera di carbone nei pressi della città di Carmaux, un comune situato nel dipartimento del Tarn nella regione del Midi-Pirenei.

Sposatosi successivamente con Cristina Bindi a Isorella, il 9 settembre 1950, nel giugno del 1960, si stabilisce a Voldomino.

Lavora per sette anni presso l’Officina del Gas di Luino come fuochista, addetto alla distillazione del carbon fossile per la produzione di gas da immettere nella rete di distribuzione di Luino e Germignaga.

Successivamente trova occupazione per quattro anni presso la ditta Corbellini di Germignaga ed in seguito per dodici anni, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, presso la ditta FINA (Fabbrica Italiana Nastri e Affini).

Dal matrimonio con Cristina sono nati sei figli: Rosa Elvira, Domenico, Giuseppe, Albino, Fausto e Maria Liria.

Il 17 settembre 1983 purtroppo Cristina perisce in un tragico incidente nei boschi di Curiglia.

Primo la ricorda con immenso affetto come moglie e madre esemplare, sempre disponibile nei confronti di chi bussava alla sua porta per ottenere aiuto e comprensione.